Bienvenidos!

lunes, 30 de abril de 2012

La descripción

De: http://roble.pntic.mec.es

Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo

son las personas, los lugares o los objetos. La descripción sirve sobre todo

para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos

que se narran. Muchas veces, las descripciones contribuyen a detener la acción

y preparar el escenario de los hechos que siguen.

LA RONDALLA

Al fondo de la plaza se elevaba el Ayuntamiento, un edificio

encalado, con un largo balcón en el primer piso y ventanas enrejadas en la planta

baja. Junto al portalón de piedra, en letras doradas, se podía leer la

inscripción CASA CONSISTORIAL.

Cerraban la plaza las fachadas encaladas de unas doce casas

de dos pisos, con sus balcones y ventanas repletos de geranios y claveles. En

los balcones iluminados, y junto a las puertas de las casas, había grupos de

personas de todas las edades, con expresión atenta e ilusionada.

Las miradas de todo el pueblo se dirigían hacia un tablado

que habían levantado en el centro de la plaza, delante del Ayuntamiento. Sobre

el tablado, y a la tenue luz de las farolas, la rondalla animaba con su música

la húmeda y calurosa noche de julio. Sentados junto al tablado, los niños

escuchaban embelesados. En lo alto brillaban las estrellas.

Cómo se hace una descripción

Hay que observar con mucha atención y seleccionar los

detalles más importantes.

Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los

datos siguiendo un orden:

- De lo general a lo

particular o al contrario.

- De los primeros planos al fondo o al contrario.

- De dentro a fuera o

al contrario.

- De izquierda a derecha o al revés.

Al describir hay que situar los objetos en el espacio con

precisión. Se usarán expresiones como a la derecha, junto a, al fondo, detrás

de, en el centro, alrededor...

Cómo se describe un lugar

Al describir un paisaje o un lugar cualquiera, los

escritores suelen presentar primero una visión general del lugar. Después van

localizando en ese lugar los distintos elementos (los pueblos, los montes, el

río...) utilizando palabras que indican situación en el espacio. Procuran

transmitir la impresión que produce el lugar: alegría, tristeza, misterio,

terror...

Descripción de una cueva (Pío Baroja) A la izquierda se

abría la enorme boca de la cueva, por la cual no se distinguían más que

sombras. Al acostumbrarse la pupila, se iba viendo en el suelo, como una sábana

negra que corría a todo lo largo de la gruta, el arroyo del infierno,"Infernuco-erreca",

que palpitaba con un temblor misterioso. En la oscuridad de la caverna

brillaba, muy en el fondo, la luz de una antorcha que agitaba alguien al ir y

venir.

Unos cuantos murciélagos volaban a su alrededor; de cuando

en cuando se oía el batir de las alas de una lechuza y su chirrido áspero y

estridente.

Cómo describir un objeto

La descripción de objetos dirigen la atención del lector

hacia detalles importantes y dan verosimilitud al relato.

Para describir un objeto se detallan sus rasgos

característicos: forma, tamaño, impresión que produce... Y si el objeto tiene

diferentes partes, se enumeran y detallan ordenadamente.

En las descripciones de objetos suelen emplearse términos

específicos; por ejemplo, en la descripción de un reloj de pared se usan

palabras como caja, esfera, manillas, pesas, péndulo...

Descripción de un pozo (Rafael Sánchez Ferlosio) Lo más

importante del jardín del sol era el pozo. Tenía un brocal de piedra verde y un

arco de hierro forjado para la polea. La polea era de madera y chillaba como

una golondrina. El cubo era también de madera, sujeto por aros de hierro, como

las cubas, y pesaba mucho. El pozo era muy hondo y tenía un agua muy clara.

Un método para describir objetos consiste en comparar un

objeto con otro. Al comparar podemos utilizar dos tipos de rasgos:

Los rasgos diferenciales de cada objeto. Son las

características que distinguen a unos objetos de otros.

Los rasgos comunes a las cosas que comparamos. Son las

características que hacen que podamos agrupar a los seres en clases.

Para comparar hay que tener en cuenta lo siguiente:

Se deben comparar variables análogas. Al comparar objetos

podemos observar el tamaño, la forma, la materia, el precio, la procedencia...

Se deben indicar las semejanzas y las diferencias.

Se debe ordenar la comparación. Primero las semejanzas y

después las diferencias o al contrario.

El violonchelo y el violín. El violonchelo es, como el

violín, un instrumento de cuerda. Su forma es similar y ambos se tocan con

ayuda de una varilla o arco. Estos dos instrumentos se diferencian por su

tamaño y su sonido. El violín es pequeño y su sonido es suave y agudo, mientras

que el violonchelo es grande y de tonalidad muy grave.

Describir un proceso

Describir un proceso es exponer ordenadamente las fases del

mismo, indicando qué sucede en cada fase y cómo sucede.

Como se hace un periódico

1.- Documentación. Los reporteros locales y los

corresponsales en otras poblaciones acuden al lugar de los hechos, obtienen

información y hacen fotografías y planos del lugar.

2.- Transmisión. Los periodistas y las agencias

internacionales transmiten las noticias a la redacción del periódico por una

vía rápida (teléfono, teletipo, fax, correo electrónico...).

3.- Redacción. Los redactores seleccionan el material

recibido y redactan noticias, artículos de fondo y editoriales. También escogen

el material gráfico.

4.- Fotocomposición. Los textos se escriben en los

ordenadores, se corrigen y se distribuyen en la página, confeccionando así una

maqueta, que se fotografía.

5.- Obtención de películas y planchas. Se obtienen los

negativos de las fotografías de cada página y con ellos se impresiona una

plancha plana de aluminio.

6.- Impresión. Finalmente, a partir de la plancha, se

imprimen los periódicos en la prensa. Ya están listos para su distribución.

La descripción de un proceso debe ser clara y ordenada. Se debe

seguir el siguiente orden:

Primero se indica de qué proceso se trata y cuál es su

finalidad.

Después se detallan los elementos, materiales o instrumentos

que forman parte del proceso (personas, máquinas, materiales, herramientas...).

Finalmente se explica cómo se desarrolla el proceso. Se

divide en fases y se exponen las operaciones que se realizan en cada una. Se

deben utilizar palabras que indiquen el orden de las operaciones.

Si es posible, se explica para qué se realiza cada

operación.

Descripción de personas

Hay varias formas de describir a una persona. Según se

describan sus rasgos recibe distintos nombres.

Prosopografía Es la

descripción de los rasgos físicos de la persona, de su apariencia externa.

Etopeya Es la

descripción de rasgos psicológicos o morales del personaje: su manera de ser,

de actuar, su carácter.

Retrato Es una

descripción combinada en la que se describen las características físicas y

morales de la persona. Une la prosopografía y la etopeya.

Caricatura Es un tipo

de descripción en la que los rasgos físicos y morales de la persona se

presentan de manera exagerada, acentuando los defectos.

Cómo se hace una prosopografía

Lo más importante es observar atentamente a la persona y

seleccionar y anotar los rasgos físicos que la caracterizan. Los rasgos más

importantes son los que se refieren al rostro, al aspecto general y al vestido.

Antes de hacer la prosopografía hay que tener en cuenta

estas normas:

Es necesario seguir un orden al ir "pintando" al

personaje. Se debe comenzar por el aspecto general y después dar detalles

concretos.

Se debe presentar al personaje en acción para que cobre vida,

describiendo sus movimientos.

Es conveniente reflejar nuestros sentimientos hacia el

personaje (ternura, admiración,

aversión...).

Hay que elegir el tono de la descripción: un tono serio,

irónico, burlón.

Retrato físico de Momo (Michael Ende) En verdad, el aspecto

externo de Momo era un poco extraño y tal vez podía asustar algo a la gente que

da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo

que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho años o ya doce. Tenía

el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y parecía no haberse enfrentado

nunca a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y

también negros como la pez y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba

descalza.

El retrato

Normalmente, cuando describimos a una persona, no sólo nos

referimos a su físico, sino que intentamos reflejar su forma de ser y de

actuar, y también lo que nosotros pensamos de esa persona. Describir a una

persona reflejando sus sentimientos, sus costumbres y todo lo que forma su

personalidad es un retrato de carácter.

Para hacer un buen retrato y que éste sea completo hay que

tener en cuenta:

Observar y seleccionar los rasgos más destacados de la

persona, tanto físicos como de carácter.

No acumular demasiados rasgos, sólo los más característicos.

Describir los rasgos en orden. Primero los físicos y después

las cualidades, la forma de actuar, etc.

Presentar al personaje en una ambiente, para que cobre vida

y sea más creíble.

Elegir bien las palabras y utilizar recursos expresivos para

dar viveza y fuerza a la descripción.

Recursos expresivos para describir

Adjetivos bajo,

corpulento, delgaducho, alegre, cariñoso, huraño, tímido, inquieto, dulce...

Comparaciones Se

movía como un pato. Su pelo parecía de oro. Sus ojos eran negros como la pez.

Imágenes Luis es una

ardilla. Celia es un verdadero ciclón.

Metáforas Entre sus

labios lucía una hilera de perlas.

Ejemplo de retrato (Camilo José Cela) Mi padre se llamaba

Esteban Duarte Diniz, y era portugués, cuarentón cuando yo niño, y alto y gordo

como un monte. Tenía la piel tostada y un estupendo bigote negro que se

echaba para abajo. Según cuentan, le tiraban las guías para arriba, pero, desde

que estuvo en la cárcel, se le arruinó la prestancia, se le ablandó la fuerza

del bigote y ya para abajo hubo que llevarlo hasta el sepulcro. Yo le tenía un

gran respeto y no poco miedo, y siempre que podía escurría el bulto y procuraba

no tropezármelo; era áspero y brusco y no toleraba que se le contradijese en

nada, manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía.

Modificadores del predicado

Extraído de: http://www.beatrizdinucci.com

Los modificadores del predicado son:

Objeto directo: éste es siempre un sustantivo o una

construcción equivalente. Por ejemplo, María compró rosas (“rosas” es el objeto

directo, ya que modifica al verbo “compró”).

Se lo reconoce porque puede ser reemplazado por los pronombres: la, las,

lo, los. En el caso del ejemplo dado: María las compró. El objeto directo,

responde a la pregunta (“que + el verbo”), por ejemplo: “¿Qué compró María?”.

También se comprueba el objeto directo, pasándolo a una oración pasiva,

haciendo que cumpla la función del sujeto: “Rosas fueron compradas por María”,

aquí vemos cómo la oración se vuelve pasiva (es decir, se resalta el objeto y

la acción y no el sujeto que la llevó a

cabo). Aquí, es necesario explicar el complemento agente, que es el sustantivo

o la construcción equivalente iniciada por la preposición “por”. Aparece en la

voz pasiva y señala a quien realiza la acción indicada por el verbo. En el caso

del ejemplo presentado antes, el complemento agente sería: “por María”.

Objeto indirecto: también siempre es un sustantivo pero se

une al verbo mediante las preposiciones “a” o ”para”. Para reconocerlo se lo reemplaza

con las preposiciones: le, les. Esto es importante, ya que algunos objetos

directos también empiezan con “a”. Veamos un ejemplo de objeto indirecto:

“María compró flores a su madre” (“a su madre”, es el objeto indirecto). En

este ejemplo, el reemplazo sería el siguiente: “María le compró flores”.

Circunstanciales: expresan las circunstancias en que se

realiza la acción, pueden estar constituidos por una sola palabra (en este

caso, serían los adverbios) o por una construcción. Los circunstanciales se clasifican

de la siguiente manera:

De modo (responde a la pregunta: ¿cómo?) Ejemplo: Matías

vivió feliz su cumpleaños.

De tiempo (responde a la pregunta: ¿cuándo?) Ejemplo: Matías

festejó ayer su cumpleaños.

De lugar (responde a la pregunta: ¿dónde?). Ejemplo: Matías

festejó su cumpleaños en un pelotero.

De instrumento (responde a la pregunta: ¿con qué?). Matías

rompió la piñata con un palo de madera.

De compañía (responde a la pregunta: ¿con quién?). Matías

festejó sus cumpleaños con sus mejores amigos.

Cantidad: (responde a la pregunta: ¿cuánto?). Matías sopló

cinco velitas.

Causa: (responde a la pregunta: ¿por qué?). El alumno

lloraba por el mal resultado en su evaluación.

Fin: (responde a la pregunta: ¿para qué?). Los chicos se reunieron

para despedir el año.

Afirmación: Los chicos sí fueron a la fiesta.

Negación: Los payasos no pudieron llegar.

Duda: La niña tal vez falte al colegio mañana.

Predicativo obligatorio: se da en aquellas oraciones que

poseen verbos copulativos (ser, estar, parecer, semejar, conjugados) ya que si

con éstos finalizara la oración, ésta quedaría incompleta o mal formada. Por

ejemplo: María era (está

incompleta). María estaba feliz por la

noticia (“feliz por la noticia”, es el predicativo obligatorio ya que es necesario

para completar la acción.

Predicativo no obligatorio: Estos pueden ubicarse tanto en

el sujeto como en el predicado sin alterar el significado de la oración,

además, a diferencia del obligatorio, pueden suprimirse.

Modificadores del sujeto

Extaído del sitio: http://www.salonhogar.net

El sustantivo principal del sujeto o el pronombre que lo

reemplaza recibe el nombre de núcleo del

sujeto (n). Dentro del sujeto de una oración hay otras palabras y

construcciones que acompañan a los núcleos y se llaman modificadores:

Modificadores del sujeto

* El modificador directo (md) es el artículo o adjetivo que

se une directamente al núcleo del sujeto y concuerda con él en género y número.

Puede ubicarse antes o después del sustantivo, si es un adjetivo. Si es un

artículo, se coloca siempre antes del núcleo.

* La aposición (ap) es la construcción que acompaña al

núcleo y puede intercambiar de función con él ya que repite la idea del sujeto.

Se coloca siempre entre comas ocupando el segundo lugar en el sujeto.

* El modificador indirecto (mi) es la construcción formada

por un término unido al núcleo por medio de un nexo. Se coloca siempre después

del sustantivo núcleo del sujeto. Pueden distinguirse dos tipos:

* Complemento preposicional: el nexo es una preposición.

* Complemento comparativo: el nexo es la palabra como o

cual.

El sujeto está compuesto por un núcleo principal, que

normalmente es un sustantivo pero que puede ser tanto un pronombre como un

infinitivo sustantivado; y por una serie de modificadores del mismo, jerárquicamente

subordinados a él.

Este tipo de modificadores, entre los que podríamos

encontrar varias funciones gramaticales distintas, se pueden agrupar a grandes

rasgos en dos grandes grupos, a saber: los modificadores directos y los

modificadores indirectos.

Los modificadores directos del sujeto son aquellos que van

unidos al núcleo directamente, o lo que es lo mismo, sin preposiciones ni

cualquier tipo de conector de por medio. Se trata de elementos gramaticales que

actúan en una posición adjunta al núcleo. Los determinantes artículos o indefinidos

que en tantas ocasiones inician la frase y preceden al núcleo entran en el

grupo de modificadores directos. También entran en este grupo los adjetivos,

tanto los que preceden al sustantivo núcleo como los que se sitúan tras él. Y

por último, también entran en este primer grupo las aposiciones. Pero veamos

unos ejemplos de cada uno:

El árbol más grande del parque es ese de allí.

El frío de esta región es insoportable.

Los días más calurosos del verano están por llegar.

En estos ejemplos, los determinantes “el” -por dos veces- y

“los” actúan como modificadores directos del núcleo del sujeto (“árbol”, “frío”

y “días”).

El largo invierno de esta región es insoportable.

El gran árbol del parque es ese de allí.

Los días calurosos del verano están por llegar.

En estos casos, hemos añadido algunos adjetivos (“largo”,

“gran”, “calurosos”) adjuntos al núcleo, para ilustrar este caso de

modificación directa. Por supuesto, los determinantes que preceden a los

núcleos siguen siendo igualmente modificadores directos.

Ese profesor, el señor Buendía, es un tipo excelente.

La amiga de Juan, María Elena, me cae bastante bien.

En este caso hemos añadido un par de aposiciones para que

sirvan como ejemplo. Tanto “el señor Buendía”, en el primer ejemplo, como

“María Elena”, en el segundo, son nuevamente modificadores directos del núcleo.

Sin embargo, siempre que incluyamos una preposición que

conecte el núcleo con un complemento, estaremos hablando de modificadores

indirectos. Recuperemos algunos ejemplos que ya hemos usado, pero fijándonos

ahora en otras partes de la oración:

La amiga de Juan me cae bastante bien.

El largo invierno de esta región es insoportable.

Ese profesor de historia, el señor Buendía, es un tipo

excelente.

Aquí, los modificadores “de Juan”, “de esta región”, y “de

historia” son ejemplos perfectos de modificación indirecta, porque van precedidos

de una preposición.

Naturalmente, modificadores directos e indirectos pueden

aparecer juntos en una misma oración, y varios de ellos pueden hacerlo

repetidamente.

Sujeto y predicado

Extraído del sitio: http://www.icarito.cl

- El sujeto es la parte de la oración que nos indica de quién se habla.

Reconocimiento de sujeto y predicado

Mi primo anda en bicicleta.

La estructura de la oración está conformada por dos

elementos fundamentales, que son: sujeto y predicado.

- El sujeto es la parte de la oración que nos indica de quién se habla.

- El predicado es la parte que se relaciona con lo que se

dice del sujeto.

Reconocimiento de sujeto y predicado

Mi primo anda en bicicleta.

- ¿De quién se habla en esta oración?

Se habla de mi primo. Éste es el sujeto.

- ¿Qué se dice de mi primo?

Se dice que anda en bicicleta. Esta parte de la oración

cumple con la función de predicado.

Veamos otros ejemplos, buscaremos el sujeto y el predicado

de la siguiente oración:

Mónica y Luzma visitaron a su abuela la semana pasada.

- ¿De quién se habla?

Se habla de Mónica y Luzma.

- ¿Qué se dice de ellas?

Se dice que visitaron a su abuela la semana pasada.

Para encontrar el sujeto

Además de la forma que ya te mencionamos, existe otra muy

práctica para distinguir el sujeto. Ésta consiste en marcar la acción y

preguntar ¿quién? o ¿quiénes?

Analizaremos este ejemplo: La niña conversa con su amiga.

La acción es conversa.

- ¿Quién conversa con su amiga? La niña.

Entonces, el sujeto es la niña y el predicado, conversa con

su amiga.

Ahora, observa la siguiente oración: Por el bosque caminaban

los siete enanitos.

La acción es caminaban.

- ¿Quiénes caminaban por el bosque? Los siete enanitos.

Entonces, el sujeto es: los siete enanitos y el predicado,

por el bosque caminaban.

A través de estos dos ejemplos podemos concluir que:

- La acción va siempre en el predicado.

- El sujeto no siempre está ubicado al inicio de la oración.

domingo, 29 de abril de 2012

El cuento fantástico

De: “Introducción

literaria III”. Editorial Estrada

Ingredientes de la materia fantástica

El cuento fantástico utiliza como punto de partida los

misterios que plantean el hombre y su mundo y que no han tenido una explicación

clara y certera: el tiempo, el espacio, los sueños, las dimensiones, la

muerte...

El autor del cuento fantástico elige uno de esos misterios

como tema pero sin intención de resolverlo, sino que, valiéndose de la ausencia

de respuestas y de su imaginación, logra la incertidumbre. Es por eso que,

partiendo de elementos reales y cotidianos – a veces en forma gradual y otras abruptamente-

anula la realidad y nos traslada al ámbito de lo misterioso y de lo

inexplicable. Proviene de la vacilación entre una explicación natural o una

sobrenatural.

El escritor busca que el lector se pregunte acerca de la

factibilidad de los sucesos; por eso elabora un relato verosímil, al que añade

elementos extraños. Éste es el medio de producir la perplejidad y el suspenso,

fuente de curiosidad, desazón y, a veces, miedo para el lector.

Tratamiento de la materia fantástica

Son prácticamente innumerables los medios de que se valen

los autores de narraciones fantásticas una vez que han entrado en el proceso

mental por el cual liberan su imaginación. Invaden tiempo, espacio, personajes

o situaciones y, en ocasiones, todo a la vez.

Cuando el personaje es presa de las fuerzas sobrenaturales,

si es un ser humano puede sufrir, entre otros, el fenómeno de la metamorfosis;

si es cualquier elemento de la realidad –animales, objetos, muerte, espíritu-

se animiza y adquiere características propias del hombre.

Si la invasión de lo fantástico se produce por medio del

tiempo y del espacio, se producen traslados a los otros tiempos -ya del pasado

como al futuro- anacronismos parciales, retrocesos en la propia historia,

detención del tiempo, desajustes entre el tiempo cronológico y el tiempo

interior, multiplicación en el tiempo, ruptura de las leyes físicas,

transmutación de mundos.

Otro tema predilecto de los autores de cuentos fantásticos

es la interrelación entre el sueño y la realidad: sueño dentro de otro sueño, conciencia

de que se está soñando, sueños comunes a varias personas; en todos los casos,

con un elemento que, luego en la vigilia, deja un rastro: por ejemplo, un

objeto material presente en el sueño y presente en la vigilia.

Definición

El cuento fantástico es aquel que, por la suma de elementos

reales y de elementos extraños e inexplicables, hace vacilar entre una

explicación natural o una sobrenatural y deja al lector sumido en la

incertidumbre.

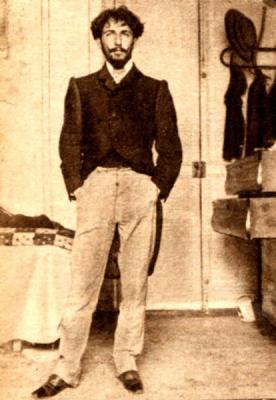

Horacio Quiroga

Extraído del sitio: http://www.biografiasyvidas.com

(Salto, 1878 - Buenos Aires, 1937) Narrador uruguayo radicado en Argentina, considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos. Su obra se sitúa entre la declinación del modernismo y la emergencia de las vanguardias.

(Salto, 1878 - Buenos Aires, 1937) Narrador uruguayo radicado en Argentina, considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos. Su obra se sitúa entre la declinación del modernismo y la emergencia de las vanguardias.

Las tragedias marcaron la vida del escritor: su padre murió

en un accidente de caza, y su padrastro y posteriormente su primera esposa se

suicidaron; además, Quiroga mató accidentalmente de un disparo a su amigo

Federico Ferrando.

Estudió en Montevideo y pronto comenzó a interesarse por la

literatura. Inspirado en su primera novia escribió Una estación de amor (1898),

fundó en su ciudad natal la Revista de Salto (1899), marchó a Europa y resumió

sus recuerdos de esta experiencia en Diario de viaje a París (1900). A su

regreso fundó el Consistorio del Gay Saber, que pese a su corta existencia

presidió la vida literaria de Montevideo y las polémicas con el grupo de J.

Herrera y Reissig.

Ya instalado en Buenos Aires publicó Los arrecifes de coral,

poemas, cuentos y prosa lírica (1901), seguidos de los relatos de El crimen del

otro (1904), la novela breve Los perseguidos (1905), producto de un viaje con

Leopoldo Lugones por la selva misionera, hasta la frontera con Brasil, y la más

extensa Historia de un amor turbio (1908). En 1909 se radicó precisamente en la

provincia de Misiones, donde se desempeñó como juez de paz en San Ignacio,

localidad famosa por sus ruinas de las reducciones jesuíticas, a la par que cultivaba

yerba mate y naranjas.

Nuevamente en Buenos Aires trabajó en el consulado de

Uruguay y dio a la prensa Cuentos de amor, de locura y de muerte (1917), los

relatos para niños Cuentos de la selva (1918), El salvaje, la obra teatral Las

sacrificadas (ambos de 1920), Anaconda (1921), El desierto (1924), La gallina

degollada y otros cuentos (1925) y quizá su mejor libro de relatos, Los

desterrados (1926). Colaboró en diferentes medios: Caras y Caretas, Fray Mocho,

La Novela Semanal y La Nación, entre otros.

En 1927 contrajo segundas nupcias con una joven amiga de su

hija Eglé, con quien tuvo una niña. Dos años después publicó la novela Pasado

amor, sin mucho éxito. Sintiendo el rechazo de las nuevas generaciones

literarias, regresó a Misiones para dedicarse a la floricultura. En 1935 publicó

su último libro de cuentos, Más allá. Hospitalizado en Buenos Aires, se le

descubrió un cáncer gástrico, enfermedad que parece haber sido la causa que lo

impulsó al suicidio, ya que puso fin a sus días ingiriendo cianuro.

Quiroga sintetizó las técnicas de su oficio en el Decálogo

del perfecto cuentista, estableciendo pautas relativas a la estructura, la

tensión narrativa, la consumación de la historia y el impacto del final.

Incursionó asimismo en el relato fantástico. Sus publicaciones póstumas incluyen

Cartas inéditas de H. Quiroga (1959, dos tomos) y Obras inéditas y desconocidas

(ocho volúmenes, 1967-1969).

Influido por Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling y Guy de

Maupassant, Horacio Quiroga destiló una notoria precisión de estilo, que le

permitió narrar magistralmente la violencia y el horror que se esconden detrás

de la aparente apacibilidad de la naturaleza. Muchos de sus relatos tienen por

escenario la selva de Misiones, en el norte argentino, lugar donde Quiroga

residió largos años y del que extrajo situaciones y personajes para sus

narraciones. Sus personajes

suelen ser víctimas propiciatorias de la hostilidad y la

desmesura de un mundo bárbaro e irracional, que se manifiesta en inundaciones,

lluvias torrenciales y la presencia de animales feroces.

Quiroga manejó con destreza las leyes internas de la

narración y se abocó con ahínco a la búsqueda de un lenguaje que lograra

transmitir con veracidad aquello que deseaba narrar; ello lo alejó

paulatinamente de los presupuestos de la escuela modernista, a la que había

adherido en un principio. Fuera de sus cuentos ambientados en el espacio

selvático misionero, abordó los relatos de temática parapsicológica o

paranormal, al estilo de lo que hoy conocemos como literatura de anticipación.

A la deriva - Horacio Quiroga

El hombre pisó algo blancuzco, y en seguida sintió la

mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse con un juramento vio una

yaracacusú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque.

El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas

de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La

víbora vio la amenaza, y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral;

pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras.

El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de

sangre, y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos

puntitos violetas, y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó

el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho.

El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante

abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que,

como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la

pantorrilla. Movía la pierna con dificultad; una metálica sequedad de garganta,

seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento.

Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda

de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa

hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de

tensa. Quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre de

garganta reseca. La sed lo devoraba.

-¡Dorotea! -alcanzó a lanzar en un estertor-. ¡Dame caña!

Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en

tres tragos. Pero no había sentido gusto alguno.

-¡Te pedí caña, no agua! -rugió de nuevo-. ¡Dame caña!

-¡Pero es caña, Paulino! -protestó la mujer, espantada.

-¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo!

La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El

hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta.

-Bueno; esto se pone feo -murmuró entonces, mirando su pie

lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la

carne desbordaba como una monstruosa morcilla.

Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos

relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el

aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse,

un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda

de palo.

Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la

costa subió a su canoa. Sentose en la popa y comenzó a palear hasta el centro

del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú

corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú.

El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar

hasta el medio del río; pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la

canoa, y tras un nuevo vómito -de sangre esta vez- dirigió una mirada al sol

que ya trasponía el monte.

La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque

deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió

el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado, con grandes

manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás

llegar él solo a Tacurú-Pucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves,

aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados.

La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa

brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en

cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido de pecho.

-¡Alves! -gritó con cuanta fuerza pudo; y prestó oído en

vano.

-¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! -clamó de nuevo,

alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo

rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente,

cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva.

El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes,

altas de cien metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas

bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también.

Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el

río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El

paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin

embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única.

El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el

fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro,

enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la

sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración.

El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi

bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del

rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en

Tacurú-Pucú.

El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de

recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su

compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister Dougald,

y al recibidor del obraje.

¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en

pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya,

ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en

penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó

muy alto y en silencio hacia el Paraguay.

Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba

velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El

hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y pensaba entretanto en el

tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. ¿Tres años? Tal

vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. ¿Ocho meses y medio? Eso sí,

seguramente.

De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho.

¿Qué sería? Y la respiración...

Al recibidor de maderas de mister Dougald, Lorenzo Cubilla,

lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo... ¿Viernes? Sí, o

jueves...

El hombre estiró lentamente los dedos de la mano.

-Un jueves...

Y cesó de respirar.

sábado, 28 de abril de 2012

Oraciones unimembres y bimembres

Extraído del sitio: http://www.profesorenlinea.cl

Sujeto y Predicado

a) Oración y Frase

La oración es la unidad clave de la gramática; es la unidad

lingüística con significado que se caracteriza porque tiene sentido completo.

Por ejemplo, la palabra tiene un significado completo, pero no expresa nada si

no se combina con otras palabras.

He aquí una situación que representa lo dicho anteriormente:

“Si en la clase, ante los compañeros, alguien dice simplemente bolígrafo, ha

pronunciado una palabra que tiene un significado, pero carece de un sentido

completo. Por el contrario, si dice necesito un bolígrafo, sí comunica un

sentido completo.

Hay veces en que una sola palabra expresa un sentido

completo, porque se presupone en el diálogo o en el contexto social.

La oración es la serie, cadena o conjunto de palabras que

trasmite un sentido completo. También

existen oraciones formadas por una sola palabra.

Cuando una persona habla o escribe lo hace empleando frases;

esto es, trozos coherentes de su lengua. De otro modo, pensaríamos que está

loco o, sencillamente, no le entenderíamos.

Normalmente decimos que una cosa “tiene sentido” cuando se

entiende, cuando encontramos en ella esa coherencia por la que podemos saber

qué se nos está diciendo o qué estamos leyendo.

De modo que “tiene sentido”: un libro, un artículo de un

periódico, una carta, una conversación, una pregunta cualquiera, etc. A esta unidad lingüística más pequeña que tiene

sentido completo se le llama oración.

Las personas, al utilizar la lengua, inconscientemente

generan oraciones y hablan mediante oraciones.

Las oraciones pueden clasificarse en:

Oraciones unimembres

Oraciones bimembres

Oraciones unimembres: Son aquellas que no tienen verbo.

Están formadas por una o dos palabras (no olvidar que aunque estén formadas por

una sola palabra continúan teniendo sentido completo).

Ej: Hola.

Es oración porque la palabra es un saludo que todos

conocemos y al que sabemos corresponder. Implica un gesto de amistad o

simplemente cordialidad. Es una palabra que da inicio a futuras palabras.

Buenos días; Adiós, etc., son ejemplos de oraciones

unimembres.

Oraciones bimembres: Son aquellas que tienen verbo. Están

formadas por un conjunto de palabras que tienen sentido completo, de tal forma

que ellas se organizan en dos partes o miembros o grupos oracionales:

grupo de sujeto

grupo de predicado

Lo más importante de la oración es el predicado que contiene

lo que quiere comunicar el hablante.

El sujeto es una consecuencia del predicado, es el elemento

que sustenta lo expresado por el predicado.

La Frase es una palabra o un conjunto de palabras que no

tiene sentido completo.

Ej: “Sólo fines de semana” es una frase, porque no tiene

sentido completo. ¿Qué pasa los fines de semana?, en cambio “Se atiende sólo fines de semana” es una

oración porque tiene sentido completo.

b) Sujeto y

Predicado: Oración bimembre

Sujeto:

Si se expresa en una oración qué hace un ser, dice o lo que

le sucede, lo lógico es que en la frase se haga mención de la persona o cosa

que realiza esa acción. Esa persona,

animal o cosa que realiza la acción es el sujeto.

El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice

algo, en otras palabras es quien realiza la acción del verbo.

Predicado:

Es lo que se dice del sujeto. En él siempre está presente la

forma verbal (uno o más verbos).

Núcleos del sujeto y del predicado

El núcleo tanto del sujeto como del predicado corresponde a

la o las palabras más importantes que contiene.

Siempre el núcleo del sujeto es un sustantivo o un

pronombre. Siempre el núcleo del predicado es la forma verbal (uno o más

verbos).

miércoles, 25 de abril de 2012

Las secuencias narrativas. Los conectores temporales

Extraído del sitio: http://escritorioalumnos.educ.ar

Los conectores temporales son uno de los recursos que tenemos en nuestra lengua para indicar esas relaciones. Los conectores son aquellas palabras que establecen relaciones entre las diversas oraciones, párrafos o componentes de una misma oración. Los conectores temporales permiten organizar la narración de acuerdo con una cronología (ordenamiento de los acontecimientos según una línea de tiempo).

Los textos míticos, como otros textos con trama narrativa,

están constituidos por secuencias, que son las unidades narrativas mínimas que

se pueden señalar en un texto.

ACTIVIDADES

Lee el mito de Dédalo e Ícaro y reescribilo conjugando los

verbos que aparecen entre paréntesis.

El rey Minos, necesitaba un lugar donde encerrar el

Minotauro, por eso le (encargar) a Dédalo la construcción de un laberinto. Dédalo con la ayuda

de su hijo Ícaro, (levantar) las paredes del intrincado laberinto. Cuando la tarea

(estar) terminada no pudieron salir, pero como ingeniosos constructores idearon la forma

de escapar. Dédalo (preparar) unas alas de plumas, que pegadas al cuerpo con

cera le permitirían salir del laberinto volando. Antes de partir, Dédalo le (advertir) a

su hijo que no se acercara al sol. Impulsados por las alas se (elevar) y (dejar) atrás el

laberinto de Creta. Ya en el aire, Ícaro se (sentir) feliz de poder volar y (desobedecer)

a su padre. (Volar) cada vez más alto y en su entusiasmo no notó que el calor le (estar)

derritiendo la cera. Finalmente, cuando el sol (fundir) la cera que (mantener)

las alas, Ícaro (caer) al mar.

Los textos que presentan una serie de acciones, que realizan

los personajes y que se relacionan formando secuencias, se llaman textos narrativos.

Para narrar es necesario organizar una serie de hechos realizados por

personajes en determinado tiempo y espacio.

Organiza las secuencias del relato mítico de Dédalo e Ícaro.

Las acciones de la narración se conectan unas a otras,

establecen relaciones entre sí.

Los conectores temporales son uno de los recursos que tenemos en nuestra lengua para indicar esas relaciones. Los conectores son aquellas palabras que establecen relaciones entre las diversas oraciones, párrafos o componentes de una misma oración. Los conectores temporales permiten organizar la narración de acuerdo con una cronología (ordenamiento de los acontecimientos según una línea de tiempo).

Algunos conectores temporales son: cuando, mientras,

entonces, luego, cada vez que, apenas, en cuanto, simultáneamente, al

principio, después de un tiempo, en esos días, antes que, después de que, más tarde,

de pronto, repentinamente, ahora que, por último.

Ahora relee la lista de conectores temporales y clasificalos

según indiquen:

Anterioridad con respecto a otra acción: por ejemplo, antes

que.

Simultaneidad con respecto a otra acción: por ejemplo,

mientras.

Posterioridad con respecto a otra acción: por ejemplo,

después de un tiempo.

¿Cuántas secuencias podés reconocer en el siguiente texto

mítico?

¿Cuáles son los conectores temporales? ¿Cuáles establecen

una relación de simultaneidad, cuáles de anterioridad y cuáles de posterioridad

entre los hechos?

Dioniso

Por orden de Hera los Titanes se apoderaron del hijo recién

nacido de Zeus, Dioniso, lo desmenuzaron y lo hirvieron en pedazos en una

caldera. Al mismo tiempo, brotaba de la tierra un pequeño árbol, en el lugar donde su sangre caía. Más tarde fue reconstruido por su abuela Rea y volvió a

la vida. Zeus para protegerlo, lo envió al palacio de la reina Ino,

para que ésta lo criara, vestido de niña, en las habitaciones de las mujeres.

Pero Hera, la esposa de Zeus enseguida se dio cuenta del engaño, y castigó a

Ino con la locura.

Luego, por orden de Zeus, Hermes transformó a Dioniso en un

chivo y lo regaló a las ninfas. Ellas lo cuidaron en una cueva en el monte

Helicón, lo mimaron y lo alimentaron con miel. En ese tiempo fue que Dioniso

inventó el vino, hecho por el cual se lo celebra. Cuando llegó a la edad viril, Hera lo reconoció como hijo de

Zeus, y lo castigó con la locura. Con el paso de los años, Dioniso se dedicó a recorrer el mundo acompañado de las Ménades, cuyas armas eran las espadas y las serpientes

que infundían terror. Después de vencer a los Titanes para restablecer el reino

a Amón, se dirigió a la India, donde continuaron sus aventuras.

R. Graves, Los mitos griegos, Madrid : Alianza, 1993

(Adap.).

Estatuas de la noche - Clark Ashton Smith

Limitadas por un horizonte lejano, que desde cierto punto se

encuentra muy remoto y parece fundido con la brillantez azul de un cielo

metálico, contrastan el negro esplendor de sus formas marmóreas con el

insuperable resplandor del sol. Construidas en el amanecer de los tiempos, por

una raza cuyas tumbas en forma de torre y ciudades de altas cúpulas constituyen

ahora un sólo polvo con el de sus constructores en las lentas evoluciones del

desierto, permanecen en pie para contemplar los terribles amaneceres postreros,

que surgen en otros países, consumiendo los velos de la noche en las

desolaciones infinitas. Al mismo nivel de la luz, sus ceños temibles conservan

el orgullo de los reyes Titánicos. En sus ojos de mirada pétrea, implacables y

sin párpados, se refleja la desesperación de quienes han contemplado el infinito

durante demasiado tiempo.

Mudas como las montañas de cuyo seno metálico surgieran, sus

labios nunca han reconocido la soberanía de los soles que en llamarada

triunfante cabalgan de horizonte a horizonte por la tierra subyugada. Únicamente

al atardecer, cuando el oeste arde como un horno gigantesco, y las lejanas

montañas lanzan chispas doradas a las profundidades de los cielos caldeados

(únicamente al atardecer, cuando el este se hace infinito e indefinido, y las

sombras del desierto se mezclan con la sombra de la noche hasta formar una

sola), entonces, y sólo entonces, surge de sus gargantas pétreas una música que

se eleva hacia el horizonte cobrizo; es una música fuerte y triste, extraña y

de gran sonoridad, como el canto de las estrellas negras, o la letanía de

dioses que invocan al olvido; es una música que enternece al desierto llegando

hasta su corazón de roca, y que retumba en el granito de tumbas olvidadas,

hasta que los últimos ecos de su alegría, cual trompetas del destino, se unen

al negro silencio de lo infinito.

La oración

Extraído del sitio: http://roble.pntic.mec.es

Podemos definir la oración como una unidad de comunicación

que posee sentido completo, independencia sintáctica y termina en pausa o

punto.

La mesa del profesor tiene libros.

Elementos de la oración

El sujeto (S)

Llamamos sujeto a la persona, animal o cosa que realiza la

acción del verbo o de quien se dice algo.

El hijo de mi vecina compró

una bicicleta.

S

El predicado (P)

Llamamos predicado a lo que se dice del sujeto.

El hijo de mi vecina compró

una bicicleta.

P

El sujeto

En el sujeto siempre hay una palabra que es más importante y

se llama núcleo (N). Siempre es un nombre o cualquier otra palabra que funciona

como si lo fuera.

El hijo de mi

vecina compró una bicicleta.

N

S P

Aquélla tiene

el pelo rubio.

N

S P

Para localizar el sujeto de una oración se le pregunta

¿Quién? o ¿Quiénes? al verbo.

El hijo de mi vecina compró

una bicicleta.

S

¿Quién compró...? El hijo de mi vecina = Sujeto (S).

En algunas oraciones el sujeto no está presente. Cuando es

así se le llama sujeto omitido (SO), sujeto sobreentendido o sujeto gramatical.

Jugaron a los indios. (Ellos-as)

SO

El predicado

La palabra más importante de casi todos los predicados es el

verbo, al que llamaremos núcleo (N).

El hijo de mi vecina compró una bicicleta.

N

S P

Aquélla tiene

el pelo rubio.

N

S P

Localizar el predicado es lo más fácil del mundo. Predicado

es todo lo que no es sujeto.

Recursos estilísticos

Extraído del sitio: http://roble.pntic.mec.es

Estilo.

Estilo.

Recursos estilísticos son los diversos "trucos"

que utiliza el escritor para hacer más expresivo su mensaje y llamar la

atención del lector. El conjunto de estos recursos que utiliza el autor se

llama estilo.

Clases de recursos estilísticos.

Recursos fonéticos.

· Aliteración.

· Onomatopeya.

· Paronomasia.

· Similicadencia.

· Palindromía.

Recursos semánticos.

· Comparación.

· Metáfora.

· Alegoría.

· Metonimia.

· Antítesis.

· Personificación o prosopopeya.

· Apóstrofe.

· Hipérbole.

· Juego de palabras: · Calambur. · Dilogía.

Recursos morfológicos.

· Enumeración.

· Epíteto.

Recursos sintácticos.

· Hipérbaton.

· Anáfora.

· Quiasmo.

· Asíndeton.

· Polisíndeton.

· Paralelismo.

· Elipsis

Clases de recursos estilísticos.

Recursos fonéticos.

Mediante estos recursos, el autor pretende resaltar el

contenido de su mensaje valiéndose de los sonidos de la lengua.

· Aliteración. Consiste en repetir uno o varios fonemas con

la intención de expresar una idea o producir efectos sensoriales.

Como vemos que un río mansamente

por do no halla estorbo sin sonido

sigue su natural

curso seguido

tal que aun apenas se siente...

El poeta repite la "s" para producir un efecto de

silencio y resaltar la tranquilidad del río.

· Onomatopeya. Es una

variante de la aliteración que consiste en imitar los ruidos que existen en la

naturaleza.

¿O el eco ronco del

lejano trueno

que en las hondas cavernas retumbó?

La repetición de la "r" parece imitar el ruido del

trueno retumbando en las paredes de la cueva.

· Paronomasia. Es la

proximidad de palabras que tienen sonidos parecidos pero significados

distintos.

En mi aposento otras veces

una guitarra tomo,

que como barbero templo

y como bárbaro toco.

El autor pretende producir un fuerte contraste entre

"barbero" y "bárbaro" que tienen sonidos parecidos pero

significados distintos.

· Similicadencia. Consiste en colocar de forma próxima

palabras que posee sonidos semejantes.

...oro, lloro e

imploro, cuando estoy solo y rememoro...

· Palindromía.

Consiste en construir frases de manera que se lean igual de izquierda a derecha

que de derecha a izquierda.

Dábale el arroz a la zorra el abad.

Recursos semánticos.

Éstos se basan en la relación que existe entre el

significado y el significante de las palabras.

· Comparación. Consiste en relacionar dos palabras cuyos

significados tienen algún parecido. Comparar una idea con otra más conocida,

más clara o más expresiva.

El ciprés es como un surtidor de agua.

· Metáfora. Es el

recurso que consiste en identificar una palabra con otra. Sustituir una idea

por otra más expresiva. Si a una comparación le quitamos el enlace comparativo

(como...) la convertimos en metáfora.

El ciprés es un surtidor de agua. Los suspiros de escapan de

su boca de fresa. (Fresa = roja y dulce.)

A veces no aparece el

término real de la metáfora, entonces utilizamos una metáfora pura.

La dulce boca que a gustar convida

un humor entre perlas destilado...

"Perlas" es

una metáfora que equivale a los "dientes".

· Alegoría. Es una metáfora continuada a lo largo de un

poema.

En una alforja al hombro

llevo los vicios:

los ajenos delante

detrás los míos.

Esto hacen todos;

así ven los ajenos

mas no los propios.

En el ejemplo se explica a través de metáforas, la distinta

valoración que hacemos de los defectos, dependiendo de que sean propios o

ajenos.

· Metonimia. Consiste

en designar algo con otro nombre, basándose en la relación de sus significados.

Me bebí tres vasos. Tengo un Goya en la pared.

Nombramos el continente en lugar del contenido o al autor en

lugar de su obra.

· Antítesis. Consiste en relacionar dos palabras que se

oponen entre sí.

¡Fue sueño ayer; mañana será tierra!

¡Poco antes, nada, y poco después, humo!

Fue - será; sueño - tierra; ayer - mañana; poco antes - poco

después.

Mediante palabras que se oponen se pretende llamar la

atención.

· Personificación o Prosopopeya. Consiste en atribuir

cualidades humanas a los seres inanimados o irracionales.

Con mi llorar las piedras enternecen

su natural dureza y la quebrantan;

los árboles parece que se inclinan;

las aves que se escuchan, cuando cantan,

con diferente voz se condolecen

y mi morir cantando me adivinan.

El poeta da cualidades humanas a las piedras, los árboles y

las aves.

· Apóstrofe. Consiste en dirigir exclamaciones o preguntas a

seres animados o inanimados.

Olas gigantes que os rompéis bramando

en las playas desiertas y remotas,

envuelto entre las sábanas de espuma,

¡llevadme con vosotras!

· Hipérbole. Es una

exageración desmesurada de las cualidades o acciones.

Daban miedo los collares

de tanto que se estrecharon.

· Juego de palabras. Consiste en utilizar dos o más palabras

que se escriben o se pronuncian igual, pero tienen significados diferentes.

Con los tragos del que suelo

llamar yo néctar divino,

y a quien otros llaman vino

porque nos vino del cielo,...

· Calambur. Es el juego de palabras que consiste en juntar

las sílabas de dos palabras diferentes para formar una nueva; o separar las

sílabas de una palabra y obtener una nueva.

Por un caminito

va caminando

un animalito

que ya te he dicho.

Blanca por dentro,

verde por fuera

si quieres que te lo diga,

espera.

· Dilogía. Es un juego de palabras que consiste en utilizar

una palabra con dos o más significados a la vez.

Salió de la cárcel con tanta honra,

que le acompañaron doscientos cardenales;

salvo que a ninguno llamaban eminencia.

El autor utiliza la palabra "cardenal" con dos

significados: cargo eclesiástico y moretón.

Recursos morfológicos.

· Enumeración. Es el recurso que consiste en acumular sustantivos

para describir algo.

Aquí, en fin, la cortesía,

el buen trato, la verdad,

la finura, la lealtad ...

fama, honor y vida son

caudal de pobres soldados.

Se describen las

cualidades de un soldado mediante la acumulación de sustantivos.

· Epíteto. Es la

utilización de adjetivos que generalmente se colocan delante de los sustantivos

para añadirles viveza y colorido; pero que no añaden ningún significado.

Por ti la verde hierba, el fresco viento,

el blanco lirio y colorada rosa

y dulce primavera deseaba.

Recursos sintácticos.

· Hipérbaton.

Consiste en cambiar el orden normal de las palabras de una oración.

De este, pues, formidable de la tierra bostezo el

melancólico vacío.

El orden lógico sería: El melancólico vacío de este formidable

bostezo de la tierra.

· Anáfora. Consiste

en repetir una o varias palabras al principio de las oraciones.

Dejé por ti mis bosques...

Dejé un temblor, dejé una sacudida.

Dejé mi sombra...

Dejé palomas tristes junto a un río.

Dejé de oler el mar, dejé de verte.

·

. Quiasmo. Consiste

en combinar las clases de palabras en una oración dos a dos siguiendo el

esquema ABBA.

Cestillas blancas de purpúreas rosas.

ABBA

El autor coloca dos nombres en los extremos y dos adjetivos que

los califican en el centro.

· Asíndeton. Es la

supresión intencionada de las conjunciones o nexos que unen oraciones o

palabras.

Acude, corre, vuela,

traspasa la alta sierra, ocupa el llano,

no perdones la espuela,

no des paz a la mano,

menea fulminando el hierro insano.

· Polisíndeton. Es la

unión innecesaria de varias oraciones o palabras con nexos.

Y allí se reconoce, y crece y lanza,

y avanza y levanta espumas, y salta y confía,

y hiende y late en las aguas vivas, y canta,...

· Paralelismo.

Consiste en distribuir paralelamente palabras, sintagmas y oraciones, para

conseguir un efecto rítmico.

Yo a las cabañas bajé,

yo a los palacios subí,

yo los claustros escalé

y en todas partes dejé

memoria amarga de mí.

· Elipsis. Se produce cuando se suprime algún elemento de la

oración porque se sobreentiende.

Lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Lo (que es) bueno, si (es) breve, (es) dos veces bueno.

martes, 24 de abril de 2012

Significaciones denotativas y connotativas

SIGNIFICACIÓN DENOTATIVA:

Es la que expresa directamente aquello de lo que se está

hablando; en el sentido recto de las palabras, tiene una sola interpretación.

Ejemplos:

- Te compraré un

par de zapatos.

- Tienes los

zapatos sucios.

- Los delincuentes

entraron por la ventana.

- La ventana está

limpia.

SIGNIFICACIÓN CONNOTATIVA:

Es la que expresa más de un significado. Es el sentido

figurado de las palabras. Se utiliza en la literatura, en el cine, en algunos

campos de periodismo, el humor, en la publicidad, etc.

Ejemplos:

- ¿Dónde estás

corazoncito?

- Vuelve palomita

a tu dulce nido.

- Madonna sigue

siendo una estrella.

Ejemplos de Solicitud

En primera persona

Paraná, 24 de abril de 2012

Sres. de Arnet S. A.

El

motivo de la presente es hacerles saber que me encuentro sin servicio de

Internet desde hace más de 20 días.

Me he comunicado telefónicamente en varias oportunidades sin

que me solucionen el problema.

Solicito por este medio que tomen a la brevedad las medidas

pertinentes para la pronta restitución del servicio y que los días en que

estuve sin conexión se me descuenten del precio del abono.

Quedo a la espera de una pronta respuesta.

María

García

D.N.I. 18236092

Dirección:

Andrés Pazos 367

Tel.: 4237118

En tercera persona

Paraná, 24 de abril de 2012

Sres. de Arnet S. A.

La

que suscribe, María García, D.N.I.

18236092, domiciliada en Andrés Pazos 367, quiere dejar sentado que se

encuentra sin servicio de Internet desde hace más de 20 días, habiendo

solicitado servicio técnico sin obtener respuesta y solicita por este medio la

pronta solución del problema citado anteriormente quedando a la espera de una rápida

respuesta.

Atentamente.

María García

D.N.I. 18236092

Dirección:

Andrés Pazos 367

Tel.: 4237118

Elementos a tener en cuenta para analizar cuentos y novelas

Tomado del sitio: http://literatura714.blogspot.com.ar

Este teórico te permitirá tener algunos elementos para poder

analizar un cuento o una novela. Está realizado sobre la base de la postura

teórica denominada “narratología” y constituye un resumen de los aspectos

fundamentales a tener en cuenta para cualquier análisis.

Sabemos que la literatura es un arte que utiliza la palabra

para construir un mundo de ficción. ¿Cómo lo hace? Pues utiliza “recursos

literarios” con diversos objetivos, ya sea, para crear atmósferas determinadas,

caracterizar a los personajes, provocar el suspenso y atraer la atención del

lector, conmoverlo, etc. Los tres géneros “canónicos” son la lírica (poesía),

el drama (obras de teatro) y la narrativa (cuento y novela). En este caso, nos

ocuparemos de algunos “recursos literarios” que son utilizados en los textos

narrativos, aunque muchos de ellos también sean utilizados en los otros dos

géneros.

Historia y discurso

En todo texto narrativo debemos distinguir dos niveles:

historia y discurso. La historia son los hechos acaecidos en relación con los

personajes, el ambiente y el tiempo en que se desarrollan. El discurso, en

cambio, es la forma en que es presentada esa historia. Así por ejemplo, puedo

leer una novela que cuente la vida de un personaje desde su nacimiento hasta su

muerte. Todos los hechos que le ocurrieron constituyen la historia, el

argumento de la novela. Pero, tal vez, la novela comience por la última escena,

la de la muerte, y a partir de allí cuente la historia del sujeto. Esto es el

discurso, la manera en que se cuenta la historia.

Así, en el nivel del discurso, la historia puede estar

organizada de diversas maneras:

Quebrando el orden cronológico (novelas que suelen comenzar

en forma abrupta: por el final o en el momento de un suceso perturbador) o si

no:

Respetando el orden cronológico. Narra los hechos en el

mismo orden en que sucedieron.

Los personajes

Los personajes realizan acciones y se transforman como

consecuencia de esas acciones. Para analizar a los personajes será conveniente

identificar al protagonista (el que tiene el acento emocional más intenso) y

colocar a los demás personajes (principales y secundarios) en relación con él.

En los personajes podemos observar: su carácter, sentimientos, formas de

actuar, rasgos físicos. Podemos ver qué dice el narrador sobre ellos, qué dicen

ellos sobre sí mismos, que dicen los otros personajes, cómo actúan.

Para alcanzar la caracterización global de cada personaje

observaremos:

La repetición

Cuando un personaje aparece por primera vez quizá no sepamos

mucho sobre él, pero en el curso de la narración las características más

sobresalientes de ese personaje se repetirán con frecuencia.

La relación de un personaje con los demás

Los personajes presentan similitudes y contrastes en

relación con los demás. Se trata de descubrir las características del personaje

a partir de su confrontación con los demás.

Los cambios

Los personajes sufren alteraciones, cambios de actitud,

ambiente, ideas. Una vez seleccionados los rasgos más importantes de un

personaje, será más fácil seguir el rastro de sus transformaciones. También

pueden colaborar en la construcción de esa imagen otros aspectos: los espacios

que ocupan, la lengua que emplean, la coincidencia entre lo que dicen y hacen,

la información que el narrador u otro personaje da sobre ellos.

La ambientación

Los elementos de la ambientación son dos: tiempo y espacio

(cuándo y dónde ocurrió). El espacio puede tener funciones simbólicas, por

ejemplo, sugerir la condición social de los personajes o ser una pista de su

estado de ánimo. Así, en una novela romántica, la tristeza del personaje puede

estar unida a un día gris, nublado; la naturaleza simbólicamente acompaña el

dolor del personaje, en ese caso.

También es importante advertir el tiempo en el que ocurren

los hechos. Por ejemplo, una novela puede contar lo que sucede en un solo día o

lo que sucede durante muchos años. En relación con el tiempo podemos encontrar:

analepsis: son los retrocesos temporales. Un personaje

recuerda algo que le ocurrió y que es anterior al momento de la historia que se

está contando. Ejemplo: “Eran las cuatro de la tarde del día jueves. Raúl

estaba tomando mate. En ese momento vino a su mente la discusión que había

mantenido con Julia el domingo anterior. Ella estaba furiosa, había golpeado la

puerta y se había ido gritando que....”

prolepsis: el narrador anticipa qué es lo que va a ocurrir

más adelante con ese personaje. Ejemplo: “Juan no sabía aun que, veinte años

después, Marina sería su esposa.”

elipsis: se omiten hechos de la historia. Ejemplo: “Pasaron

tres años. Juan había envejecido un poco.”

El narrador

Es la voz ficticia creada por el autor para organizar y

contar la historia. No debemos confundirlo con el autor. Puede ser un narrador:

Desde afuera: Él cuenta una historia que no vivió. Ejemplo:

“Juan se levantó esa mañana muy temprano y salió a pasear.”

Desde adentro: Él cuenta una historia como si fuera uno de

los personajes. “Ésa mañana, cuando estaba parado mirando por la ventana, pude

observar cómo comenzaba a nevar.”

El punto de vista o focalización

Es la mirada desde la que se ven los hechos. En un cuento o

en una novela, puede variar de un párrafo al otro. Esa mirada puede situarse

dentro de un personaje, fuera de todos los personajes, o dentro de todos los

personajes. En el primer caso decimos que el narrador sabe lo mismo que el

personaje, en el segundo, que sabe menos que los personajes y en el tercero,

que sabe más que los personajes.

Ejemplos:

focalización interna o mirada desde “dentro” de “un

personaje” .

“Yo me sentía muy mal esa mañana. Veía todo negro. No sabía

por qué mi madre me había contestado así.”

focalización externa o mirada desde “afuera” de los

personajes. El narrador sólo sabe lo que ve, no sabe qué ocurre dentro de las

personas.

“Los hombres iban y venían de un lado al otro. Quién sabe en

qué estarían pensando. Sólo eran figuras grises deambulando en la calle.”

focalización omnisciente, el narrador sabe más que los

personajes. El narrador sabe todo lo que piensan y sienten todos los

personajes, sabe todo lo que les pasó y todo lo que les va a pasar.

“Pedro se sentía muy mal. Tenía los ojos hinchados. Él aun

no sabía que todos lo odiaban y que esa misma tarde le harían una cama para

destruirlo.”

Uso de la lengua

El mundo de una novela o de un cuento es polifónico, en la

medida en que está constituido por el discurso de uno o varios narradores y por

los diálogos de los personajes, citados por esos narradores.

Por eso encontramos distintos modos de hablar (variedades

discursivas) y debemos prestar atención a su variación.

En cuanto a las técnicas literarias tenemos que observar los

usos de:

El monólogo

Es cuando una persona habla sola. Tiene dos variantes:

El fluir de la conciencia: se presentan las imágenes, impresiones

del personaje en el mismo orden (o desorden) en que aparecen en su mente.

Ejemplo: “Me vi de nuevo en la mesa de examen. Se me había

hecho un blanco. Me acordé de mi madre, la abuela. Pobrecita en su ataúd. La

profesora movía los labios. ¿Qué decía? Yo escuchaba el ruido de los cohetes de

fin de año cuando la Lina me besó de golpe.”

El soliloquio: un hablante se dirige a sí mismo. Ejemplo:

“No puedo ser el mismo tontito de siempre, el que otros usan. Tengo que

rebelarme”

El diálogo

Éste se intercala en el hilo narrativo de dos maneras:

* Diálogo en discurso directo: Intercambio constante de

roles con un narrador que lo presenta y conduce. Ejemplo:

Hola Juan, - dijo la chica con desenfado.

Hola.- apenas murmuró él.

* Diálogo en discurso indirecto: Alguien cuenta lo que dijo

otro. Ejemplo:

“La chica saludó, pero el muchacho casi no dijo nada”

La descripción de personajes, ambientes u objetos

La descripción no es una enumeración de datos. El descriptor

selecciona aquellos rasgos que singularizan su objeto de descripción. Por lo

tanto la descripción siempre es subjetiva porque supone una valoración de todo

lo observado. Así, algo será lindo o feo dependiendo de quien lo mire, o sea,

del punto de vista.

La subjetividad en la descripción se manifiesta a través del

uso de distintos recursos expresivos: la adjetivación, metáforas,

comparaciones, repeticiones, etc.)

¿Para qué introduce el narrador una descripción? Puede ser

por muy diversos motivos. Por ejemplo: hacer creíble lo que se cuenta mediante

una pintura del lugar y el tiempo; o lograr mayor tensión en el texto; o crear

una atmósfera especial; u obtener una mejor imagen de un personaje.

El “tema” del texto

Una vez que hayas analizado todos los recursos y los hayas

interpretado, podrás fundamentar tu opinión sobre cuál es el “tema” del cuento.

Recordá que el “tema” se enuncia mediante una sintagma breve de no más de dos o

tres palabras. Ejemplos de temas: el amor en la pareja; el amor en la familia;

la envidia; el odio, la violencia social, etc. Los temas son universales.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)